Bevor ich angefangen habe, mein KNX-Projekt in der ETS aufzubauen und die ersten Programmierschritte zu tätigen, habe ich mir lange den Kopf darüber zerbrochen, wie ich meine Struktur für die Gruppenadressen aufbauen soll. Diese Entscheidung ist mir zu Beginn nicht leicht gefallen, da sie von Anfang an das gesamte Projekt beeinflusst und später nur schwer geändert werden kann. Eine klare Struktur ist essenziell, um sich auch in großen Projekten problemlos zurechtzufinden und Änderungen schnell und unkompliziert umsetzen zu können.

In diesem Artikel möchte ich nicht nur meine Lösung vorstellen, sondern auch erklären, warum Gruppenadressen im KNX-System so wichtig sind. Ich zeige, wie diese grundsätzlich aufgebaut werden können, welche Varianten es gibt und wie viele Adressen möglich sind. Abschließend stelle ich mein eigenes Schema vor und gebe praktische Beispiele aus meinem Projekt, die auch dir helfen können, ein strukturiertes und erfolgreiches KNX-Projekt zu planen und umzusetzen.

1. Was sind Gruppenadressen?

Gruppenadressen sind ein zentraler Bestandteil jedes KNX-Projekts. Sie dienen dazu, mehrere Geräte oder Funktionen zu verknüpfen und eine Kommunikation zwischen diesen zu ermöglichen. Während Geräteadressen (oder auch Physikalische Adressen) verwendet werden, um einzelne Komponenten zu identifizieren, sind Gruppenadressen für die logische Verknüpfung von Aktionen zuständig.

Zum Beispiel kann eine Gruppenadresse „1/0/1“ dafür zuständig sein, das Licht im Wohnzimmer zu schalten. Gleichzeitig können dieser Adresse mehrere Schalter oder auch ein Bewegungsmelder zugeordnet sein, sodass all diese Geräte dieselbe Funktion auslösen können. Gruppenadressen sind also die Grundlage für die Flexibilität und Skalierbarkeit eines KNX-Systems.

2. Aufbau von Gruppenadressen

Gruppenadressen sind folgendermaßen aufgebaut: Hauptgruppe/Mittelgruppe/Untergruppe. Jede Ebene dient einem bestimmten Zweck, um Funktionen klar zu trennen und logisch zu organisieren. Zum Beispiel könnte eine Adresse wie 1/2/3 stehen für:

- Hauptgruppe:

1(z. B. Beleuchtung) - Mittelgruppe:

2(z. B. Erdgeschoss) - Untergruppe:

3(z. B. Dechenleuchte Wohnzimmer schalten)

Dieses Schema sorgt für eine übersichtliche Struktur, die sich leicht erweitern und anpassen lässt. Für mein Zweifamilienhaus hat sich diese Struktur bewährt, da sie nicht nur Klarheit schafft, sondern auch zukünftige Änderungen erleichtert.

Unterschied zwischen Gruppenadressen und physikalischen Adressen

Ein oft auftretender Punkt der Verwirrung betrifft die Schreibweise von Gruppenadressen im Vergleich zu physikalischen Adressen, da beide unterschiedliche Formate und Funktionen haben:

Gruppenadressen verwenden das Trennzeichen „/“ (z. B. „1/1/1“). Sie dienen ausschließlich der logischen Zuordnung und Kommunikation zwischen Geräten. Gruppenadressen stellen sozusagen die virtuellen Adressen dar, über die Geräte in einem KNX-System miteinander interagieren – beispielsweise ein Schalter, der ein Licht steuert.

Physikalische Adressen hingegen werden mit „.“ getrennt (z. B. „1.1.1“). Sie sind einzigartig und beschreiben die tatsächliche Hardware-Adresse eines Gerätes im System. Physikalische Adressen werden während der Inbetriebnahme verwendet, um Geräte in das Netzwerk einzubinden und ihre Funktion sicherzustellen.

Der Unterschied ist wichtig: Physikalische Adressen definieren wo ein Gerät ist, während Gruppenadressen festlegen, wie und mit wem Geräte kommunizieren. Während physikalische Adressen fest und unveränderlich sind, können Gruppenadressen flexibel programmiert und an die gewünschten Funktionen angepasst werden.

Struktur der Gruppenadressen

Der Aufbau von Gruppenadressen kann unterschiedlich gestaltet werden, abhängig von der gewählten Struktur:

Zweistufiges Schema: Dieses Schema besteht aus zwei Ebenen: der Hauptgruppe und der Untergruppe. Ein Beispiel hierfür wäre „1/1“. Es ist besonders einfach zu verstehen und eignet sich gut für kleinere Projekte oder überschaubare Installationen. Allerdings kann die Verwaltung bei größeren Systemen schnell unübersichtlich werden, da weniger Strukturierungsmöglichkeiten vorhanden sind.

Dreistufiges Schema: Dieses Schema erweitert das zweistufige System um eine zusätzliche Mittelgruppe und bietet somit eine klarere Struktur. Ein Beispiel für eine dreistufige Gruppenadresse wäre „1/1/1“. Die Hauptgruppe kann beispielsweise die Funktion definieren (z. B. „1“ für Beleuchtung), die Mittelgruppe den Bereich/Etage (z. B. „1“ für Kellgergeschoss), und die Untergruppe dann einzelne Geräte oder Räume (z. B. „1“ für die Decken-Beleuchtung im Wohnzimmer zu schalten). Dieses Schema bietet eine saubere und übersichtliche Struktur, was die Organisation und Verwaltung von Funktionen erheblich erleichtert. Ich habe mich beispielsweise für mein Zweifamilienhaus bewusst für dieses Schema entschieden, da es eine klare Trennung und einfache Erweiterbarkeit ermöglicht.

3. Technische Begrenzungen und Möglichkeiten

In einem KNX-System sind bis zu 32.768 Gruppenadressen möglich. Dies wird durch die dreistufige Struktur erreicht, bei der es:

- 32 Hauptgruppen (0 bis 31),

- 8 Mittelgruppen (0 bis 7) pro Hauptgruppe,

- 256 Untergruppen (0 bis 255) pro Mittelgruppe

gibt. Die Untergruppe stellt dabei die eigentliche Gruppenadresse dar, mit der konkrete Funktionen verknüpft werden.

Diese Struktur erlaubt eine sehr feine Unterteilung der Funktionen und reicht selbst für die größten Projekte aus. Der Flaschenhals liegt jedoch bei den Mittelgruppen, da pro Hauptgruppe nur 8 Mittelgruppen verfügbar sind. Eine sorgfältige Planung ist daher essenziell, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen.

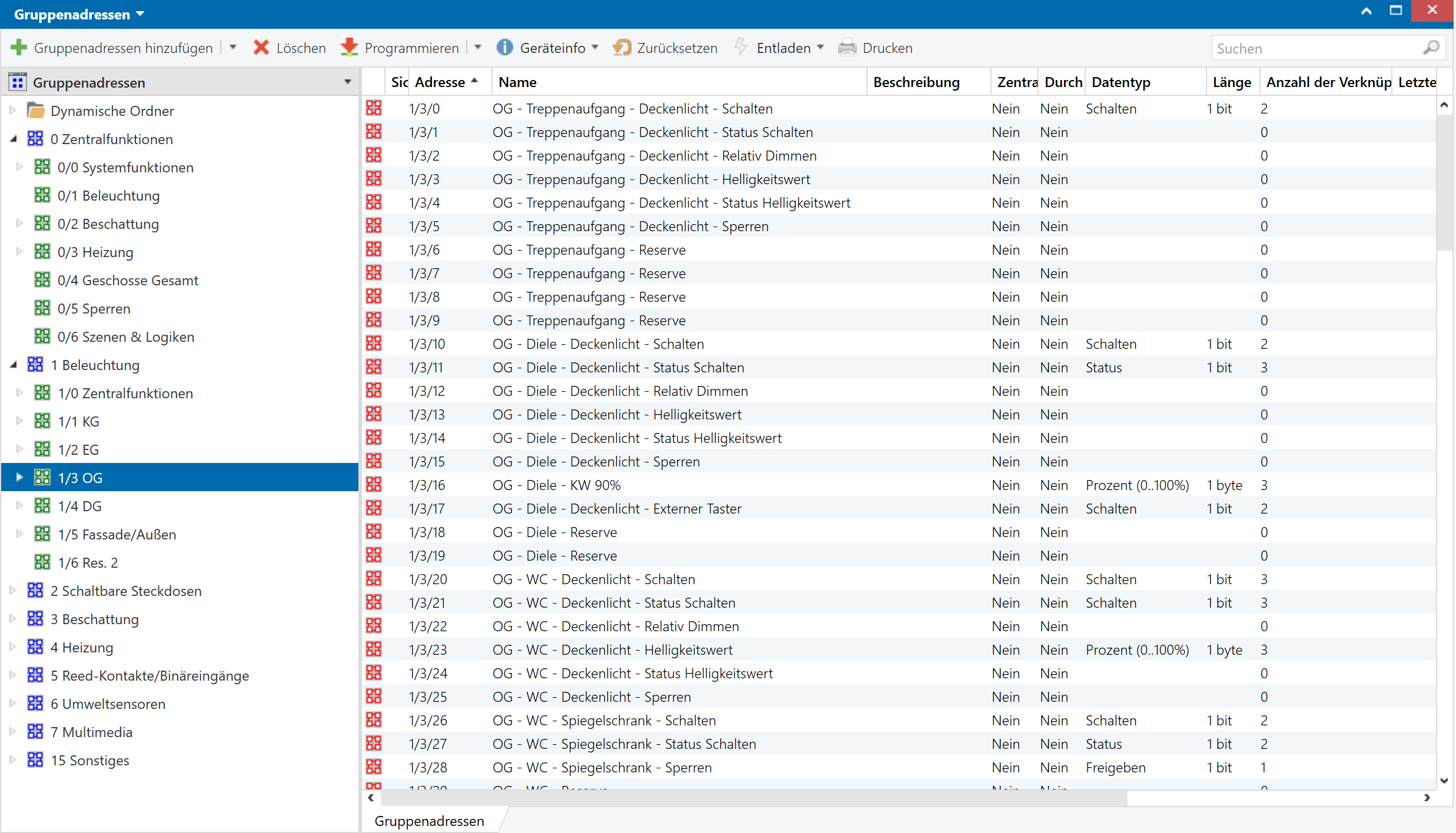

4. Meine Struktur: „Gewerk/Etage/Funktion“

Die Entwicklung meines Schemas war anfangs eine Herausforderung. Mir war klar, dass eine gute Struktur das A und O ist, um die Übersicht im Projekt zu behalten. Ich habe verschiedene Ansätze recherchiert und mit Beispielprojekten experimentiert, um ein Gefühl für die praktische Umsetzung zu bekommen. Schließlich habe ich ein dreistufiges Schema gewählt, das mir erlaubt, jede Funktion des Hauses sauber zu unterteilen und zu organisieren.

Warum ich dieses Schema gewählt habe

Ich habe mich für das Schema „Gewerk/Etage/Funktion“ entschieden. Der Grund: Die Mittelgruppe mit ihren maximal 8 Einträgen stellt oft den Flaschenhals dar.

Die sonst häufig gewählte Struktur „Etage-Raum/Gewerk/Funktion“ schien mir zu riskant, da man leicht Gefahr läuft, mehr als 8 Gewerke zu benötigen, und die Mittelgruppen dann nicht mehr ausreichen. Mit meiner Struktur hatte ich während des gesamten Projekts nie das Gefühl, an die Grenzen der Mittelgruppen zu stoßen.

Beispiel: Hauptgruppen

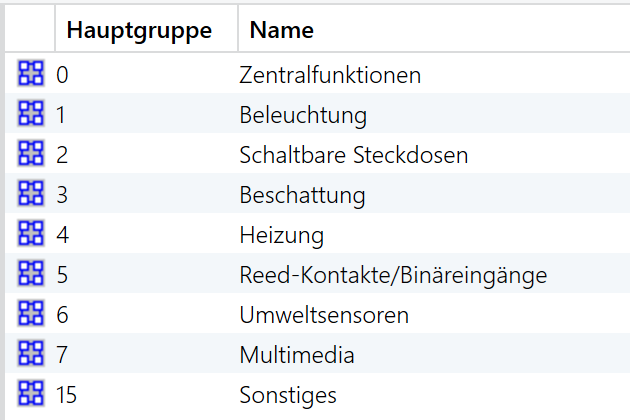

In meinem Projekt gibt es die folgenden Hauptgruppen:

Diese decken alle Gewerke ab, die aktuell in unserem Zwei-Familienhaus genutzt werden. Gleichzeitig habe ich noch genügend Luft nach oben, um zukünftige Erweiterungen problemlos zu integrieren.

Beispiel: Mittelgruppen

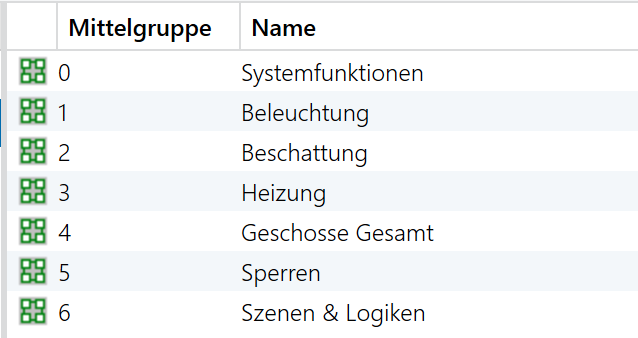

Ausgenommen von den „Zentralfunktionen“ bauen sich meine Mittelgruppen wie folgt auf:

Dabei repräsentieren die Mittelgruppen die Etagen des Hauses. Besonders in unserem Zwei-Familienhaus fand ich diese Struktur sehr hilfreich, da ich bei der Parametrierung immer schnell erkennen konnte, in welcher Etage oder Wohnung ich mich gerade befinde.

Besonderheit: Zentralfunktionen

Die Mittelgruppen der Zentralfunktionen weichen leicht von meiner Standardstruktur ab. Hier ändere ich das Schema auf „Zentralfunktion/Gewerk/Funktion“.

Der Grund: Bei zentralen Funktionen wie „Alles Aus“ oder „Zentral Beschattung“ möchte ich lieber ein ganzes Gewerk steuern, anstatt es nach Etagen zu unterteilen. Alternativ wäre es möglich gewesen, die Zentralfunktionen ebenfalls nach Etagen zu organisieren, jedoch hätte dies den Fokus von der Funktion auf die Etage verlagert. Diese Entscheidung hängt letztlich von den individuellen Anforderungen ab.

- Nutze die Hauptgruppen, um die im Haus vorkommenden Gewerke wie Licht, Heizung, Beschattung, etc. klar zu strukturieren.

- Plane die Mittelgruppen sorgfältig, da diese auf maximal 8 Einträge begrenzt sind. Etagen haben sich als besonders praktisch erwiesen.

- Verwende die Untergruppen, um spezifische Funktionen wie Schalten, Dimmen oder Statusmeldungen klar zu definieren.

5. Mein persönliches Gruppenadressen-Schema im Detail

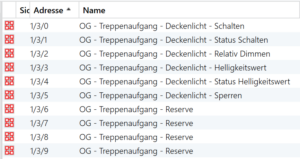

Lichtsteuerung

Für meine Lichtsteuerung hat jede Leuchte einen Block von 10 Gruppenadressen erhalten. Das bedeutet, dass pro Element (z. B. eine Deckenleuchte) immer 10 Adressen reserviert sind. Diese Entscheidung habe ich bewusst getroffen, um genügend Reserve für spätere Erweiterungen zu haben, z. B. bei der Nutzung von Tunable-White-Funktionen oder zusätzlicher Steuerlogik.

- Beispiel:

- 1/3/0: OG – Treppenaufgang – Deckenlicht – Schalten

- 1/3/1-9: Weitere Funktionen wie Dimmen, Farbsteuerung oder Statusmeldungen

Ein Vorteil dieser klaren Zuweisung ist, dass sich grundlegende Befehle wie das Schalten immer auf der Adresse mit der Endung „0“ befinden. Dadurch bleibt mein Schema übersichtlich, und ich kann neue Funktionen leicht hinzufügen, ohne bestehende Strukturen zu ändern.

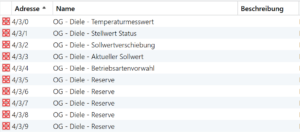

Heizungssteuerung

Auch für die Heizkreise habe ich das Prinzip von 10 reservierten Gruppenadressen pro Element angewendet. Aktuell nutze ich für jeden Heizkreis jedoch nur 3 Gruppenadressen für Sollwertverschiebungen, Raumtemperatur-Ist-Werte und dem aktuellen Sollwert. Die restlichen Gruppenadressen verwende ich nur für Diagnosezwecke.

- Beispiel:

- 4/3/0: OG – Diele – Temperaturmesswert

- 4/3/3: OG – Diele – Aktueller Sollwert

Ich habe die Heizungssteuerung in meinem System mit MDT Heizungsaktoren und großteils mi dem MDT Glastaster II Smart umgesetzt. Diese Kombination ermöglicht eine präzise Steuerung meiner Fußbodenheizung, angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Räume. Details zu meiner Umsetzung findest du in meinem separaten Blog-Beitrag:

„Schritt-für-Schritt: Heizungssteuerung per KNX mit dem MDT Heizungsaktor und Glastaster II“.

In diesem Beitrag erkläre ich Schritt für Schritt, wie ich die Geräte integriert und programmiert habe, sowie welche Vorteile dieses Setup bietet. Schau gerne vorbei, um mehr über die Konfiguration und Funktionen zu erfahren!

Rollladen- und Beschattungssteuerung

Hier ist meine Struktur ähnlich aufgebaut. Jede Beschattungseinheit erhält ebenfalls einen Block von 10 Gruppenadressen. Das sorgt dafür, dass grundlegende Funktionen wie „Hoch“, „Runter“ und „Stop“ einfach zu finden sind und erweiterte Funktionen wie Position oder Statusmeldungen ergänzt werden können.

- Beispiel:

- 3/2/10: EG – Gästezimmer – Rollladen – Behang Auf-/Abfahren

- 3/2/11: EG – Gästezimmer – Rollladen – Stopp Auf/Ab

Die Struktur bietet genug Flexibilität für spätere Automatisierungen, z. B. wetterabhängige Steuerungen oder Szenensteuerungen.

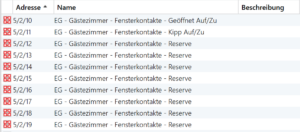

Fensterkontakte

Fensterkontakte habe ich ebenfalls in das Schema integriert, um eine Rückmeldung über offene oder geschlossene Fenster zu erhalten. Jede Einheit wird mit einer Gruppenadresse versehen, die den Status meldet.

- Beispiel:

- 5/2/10: EG – Gästezimmer – Fensterkontakte – Geöffnet Auf/Zu

- 5/2/11: EG – Gästezimmer – Fensterkontakte – Kipp Auf/Zu

Diese Adressen sind essenziell für Funktionen wie die Rollladensteuerung, da die Kontakte verhindern, dass sich Rollläden schließen, wenn ein Fenster offen steht.

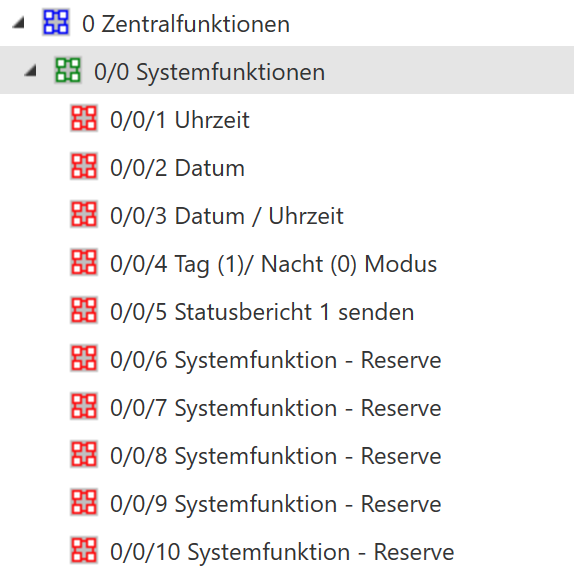

Zentralfunktionen

Die Zentralfunktionen habe ich nach dem Schema „Zentralfunktion/Gewerk/Funktion“ gegliedert. Dies ermöglicht eine einfache Steuerung gesamter Gewerke.

- Beispiel:

- 0/1/1: EG – Beleuchtung – Alles Ein-/Ausschalten

- 0/2/3: OG – Rollladen – Alles Behang Auf-/Abfahren

Diese Struktur sorgt dafür, dass zentrale Befehle effizient umgesetzt werden können, ohne in die einzelnen Etagen oder Räume gehen zu müssen.

Unter der Hauptgruppe 0/0 liegen zusätzlich die Systemfunktionen, über die alle wichtigen zentralen Informationen zusammengeführt werden. Hier werden wesentliche Daten wie Uhrzeit, Datum oder der Tag-/Nacht-Modus bereitgestellt. Über diese Gruppenadressen erhalten beispielsweise Glastaster und Präsenzmelder die notwendigen Informationen, um ihre Aufgaben korrekt auszuführen.

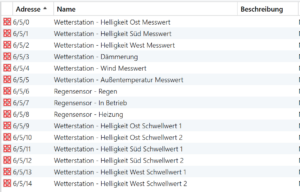

Umweltsensoren

Ein wichtiger Bestandteil der KNX-Planung ist die Integration von Umweltsensoren. Diese liefern essenzielle Daten, die für Automatisierungen im Bereich Lichtsteuerung, Beschattung oder Heizungsregelung genutzt werden können. Eine übersichtliche Struktur der Gruppenadressen hilft dabei, die Sensordaten optimal zu verwalten und weiterzuverarbeiten.

Praktische Interpretation der Umweltsensoren

Helligkeitssensoren: Die drei Helligkeitssensoren (Ost, Süd, West) sind zentrale Elemente für eine dynamische Beschattungssteuerung. Abhängig von der Helligkeit wird z.B. die Jalousie automatisch heruntergefahren. Die Schwellenwerte bieten zusätzlich die Möglichkeit, präzise Anpassungen für verschiedene Tageszeiten oder Lichtverhältnisse vorzunehmen.

Dämmerungssensor: Dieser Sensor ermöglicht es, die Beleuchtung bei geringer Umgebungshelligkeit automatisch einzuschalten. Besonders in der Kombination mit der Lichtsteuerung kann hier Energie gespart und der Komfort erhöht werden.

Wind- und Regensensoren:

- Der Windsensor sorgt dafür, dass bei starkem Wind Jalousien oder Markisen automatisch eingefahren werden, um Schäden zu vermeiden.

- Der Regensensor schützt offene Fenster oder Dachluken und meldet zusätzlich Betriebs- und Heizstatus, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.

Außentemperaturmesswert: Für die Heizungsregelung und die Klimatisierung spielt die Außentemperatur eine große Rolle. Sie kann als Parameter zur Anpassung der Vorlauftemperatur oder Lüftung genutzt werden.

In der Gruppenadress-Struktur empfehle ich, die Umweltsensoren unter einer eigenen Mittelgruppe wie z.B. „Wetterstation“ oder „Sensorik“ zu führen. So bleibt die Übersichtlichkeit gewahrt, und alle relevanten Sensoren sind schnell auffindbar.

6. Vorteile einer klaren Struktur

Eine gut durchdachte Struktur für Gruppenadressen hat zahlreiche Vorteile:

Nachvollziehbarkeit:

Selbst nach längerer Pause finde ich mich schnell wieder in meinem ETS-Projekt zurecht. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man über Wochen oder Monate keine Änderungen vornimmt. Wenn dann doch etwas angepasst werden muss, hilft die klare Struktur, sofort den Überblick zu gewinnen.Zeitersparnis:

Änderungen oder Erweiterungen lassen sich schnell und zuverlässig umsetzen, da ich genau weiß, wo jede Funktion im Projekt zu finden ist.Fehlerminimierung:

Eine konsistente Struktur reduziert die Gefahr von Fehlern. Ich weiß genau, welche Adressen für welche Funktionen reserviert sind, und vermeide doppelte Belegungen.Erweiterbarkeit:

Neue Funktionen oder Geräte können problemlos integriert werden, da ich bereits bei der Planung genügend Reserve eingeplant habe.Flexibilität:

Mein Schema ist so aufgebaut, dass ich es leicht auf neue Gewerke oder Erweiterungen anpassen kann. Besonders hilfreich ist das bei Zentralfunktionen oder komplexen Automatisierungen.

7. Tipps und Best Practices

Konsequenz bewahren:

Halte dich konsequent an dein gewähltes Schema. Inkonsistenzen führen schnell zu Verwirrung und erschweren spätere Anpassungen.Dokumentation pflegen:

Eine saubere Dokumentation ist essenziell. Ich empfehle, die Struktur der Gruppenadressen in einem separaten Plan festzuhalten. Dies hilft nicht nur dir selbst, sondern auch anderen Personen, die möglicherweise an deinem Projekt arbeiten.ETS-Tools nutzen:

Nutze die Export- und Kommentarfunktionen der ETS, um deine Gruppenadressen zu dokumentieren. Kommentare direkt in der Software sind besonders hilfreich, um Funktionen schnell zu verstehen.Regelmäßige Backups erstellen:

Speichere dein Projekt regelmäßig, insbesondere nach größeren Änderungen. Dies schützt dich vor Datenverlust und ermöglicht es, auf einen funktionierenden Stand zurückzugreifen.Flexibel bleiben:

Plane von Anfang an Reserven ein, sowohl bei den Gruppenadressen als auch bei den Funktionen. Das erleichtert spätere Erweiterungen erheblich.

8. Fazit

Ein gut durchdachtes Schema für Gruppenadressen ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen KNX-Projekt. Es spart nicht nur Zeit und Nerven bei der Inbetriebnahme, sondern macht auch spätere Änderungen und Erweiterungen unkompliziert.

Durch meine klare Struktur konnte ich mein Projekt effizient umsetzen und habe genügend Reserve für zukünftige Erweiterungen. Ich hoffe, dass dir meine Erfahrungen und Tipps helfen, dein eigenes KNX-Projekt erfolgreich zu planen und umzusetzen.

Mich würde interessieren, warum du in der jeweiligen Mittelgruppe nochmals die Gruppe Zentralfunktionen erstellt hast.

Ist das mit den Zentralfunktionen unter 0/… dann nicht doppelt gemoppelt?

Hallo Manuel,

Gute Frage!

Ich nutze die Hauptgruppe „Zentralfunktionen“ ganz bewusst für systemweite Themen, die nicht direkt zu einem einzelnen Gewerk gehören. Dazu zählen bei mir z. B. Uhrzeit/Datum, der Tag-/Nacht-Modus, zentrale Sperren oder auch gewerkeübergreifende Logiken wie die Steuerung der Zirkulationspumpe der Warmwasserversorgung.

Dieser Bereich ist also eine Art technischer Sammelpunkt für allgemeine KNX-Funktionen.

Die Mittelgruppe „Zentralfunktionen“ innerhalb der einzelnen Gewerke dient dagegen dazu, gewerkinterne Zentralbefehle sauber abzulegen. Beispiele dafür wären bei der Beleuchtung „Alle Lichter im EG aus“ oder bei der Heizung „Alle Heizkreise im OG auf Komfort“.

Damit trenne ich bewusst zwischen

• allgemeinen, systemweiten Zentralfunktionen (in der eigenen Hauptgruppe) und

• gewerkbezogenen Zentralbefehlen (innerhalb des jeweiligen Gewerks).

So entsteht keine Dopplung, sondern eine klare, gut erweiterbare Struktur.

Viele Grüße,

Stefan

Hallo Stefan,

danke für deine Info.

aber was steuerst du z.B. in deiner Hauptgruppe „Zentralfunktionen“ „Beschattung“? Das ist doch eigentlich das gleiche wie Mittelgruppe „Zentralfunktionen“ „Beschattung“, zumal sich die gesamte Anzahl der Zentralfunktionen für die verschiednen Gewerke wahrscheinlich in Grenzen halten wird.

Ich finde deine Struktur echt Klasse und werde diese auch in ähnlicher Form anwenden. Da diese für mich die erste wirklich logisch nachvollziehbare Aufteilung ist.

Grüße Manuel

Hallo Manuel,

danke dir fürs Nachhaken – und freut mich, dass dir die Struktur grundsätzlich gefällt. 🙂

Bei der Hauptgruppe „Zentralfunktionen“ mit der Mittelgruppe „Beschattung“ hast du völlig recht: da steuere ich bei mir aktuell nichts, das ist im Prinzip ein Überbleibsel aus einer früheren Strukturphase, als ich die Zentralfunktionen gedanklich noch stärker „nach Gewerk“ untergliedern wollte. Heute würde ich die Gewerke dort nicht mehr extra als Mittelgruppen führen.

Die Zentralbefehle, die nur ein Gewerk betreffen (z. B. „alle Rollläden EG hoch/runter“, „Automatik aus“, „Sperre“), liegen sinnvollerweise im jeweiligen Gewerk unter dessen Mittelgruppe „Zentralfunktionen“. Die Hauptgruppe „Zentralfunktionen“ bleibt damit eher für systemweite/übergreifende Dinge reserviert.

Und ja: Meine Hauptgruppe „Zentralfunktionen“ muss ich da tatsächlich mal ausmisten und die Gewerk-Mittelgruppen rausschmeißen. 😄

Viele Grüße

Stefan